呼吸も運動

Yasuです。

前回、「ゴルフは運動」というタイトルだけ見れば当たり前の記事を書きましたが、今回は「呼吸も運動」というお話。

その昔、僕が会社員だった頃、仕事に夢中になるあまり長時間デスクに張り付いていました。ランチもデスクで済ませ、夜遅くまで残業・・・。気づくと呼吸を忘れていたことも。

呼吸を忘れるなんて絶対にありえないのですが、同じような感覚を覚えた方はたくさんいらっしゃるのではないでしょうか?(というのも、Olaのお客さんとよく話す話題だからです。)

下半身の運動不足では、階段を上るのが辛いという場面は容易に想像できます。では、呼吸の運動不足では何が起きるのでしょうか?

呼吸のしくみ

何を語るにしても、その仕組みを知ることや、研究結果を踏まえることは大事です。

小学校が中学校のときに、呼吸のメカニズムを教わったような記憶がありますが、あらためて呼吸についておさらいしてみましょう。

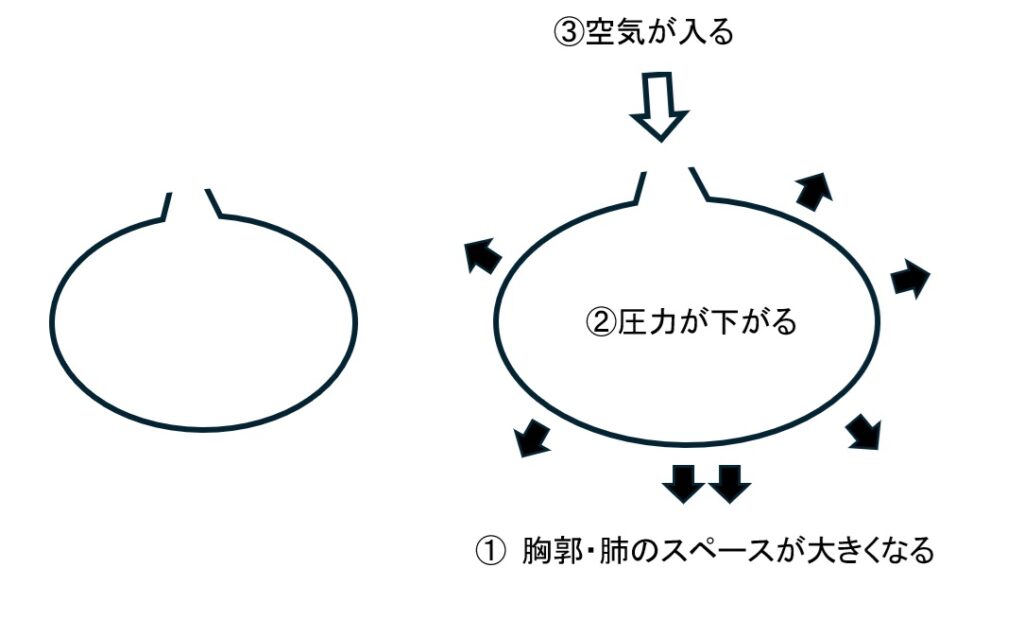

まず図の左のように、肺があって、この肺は肋骨で囲まれていて下には『横隔膜』が存在しています。肋骨で囲まれている鳥かごのような部分は『胸郭』と呼ばれます。

横隔膜を下げたり胸郭を大きくすると、右の図のように中のスペースが大きくなります。このとき、中の空間の圧力が下がるので、圧力が高い外部から空気が入ってきます。これが呼吸の「吸う」にあたります。中の空間の圧力が下がる現象を、ボイルの法則と習いました。(さすがに法則の名前までは憶えていませんでした。)呼吸の「吐き」はこの逆です。

ここで押さえておくべき点が2つあります。

- 肺そのものは筋肉ではできていません。つまり、自らが大きくなったり小さくなったりはできません。大きくなったり小さくなるのは、肺をとり囲む場所(胸郭)です。

- 肺をとり囲む場所(胸郭)は筋肉で動きます。横隔膜という筋肉と、胸郭を形成する骨にくっついている筋肉が運動します。

筋肉で胸郭は動くということは、この筋肉が衰えたり、使われていないと動きが悪くなるということは容易に想像できるのではないでしょうか?

呼吸が”浅い”人が多い

今回、呼吸の話題を取り上げたのは、最近新規入会されたお客さまの多くが、呼吸を深く行えない状態にあったのがきっかけです。「深呼吸してください」とお声がけしても息をたくさん吸えなかったり、吐けなかったり。

これは、わたしたちが開業してから一定割合で見て来た現象で今に始まった出来事ではありません。

深い呼吸が行えない(俗にいえば呼吸が”浅い”)のは、日常的に深い呼吸を行っていないからに尽きます。

「いやいやあたり前でしょ」と思う方、その通りです。例えば、最近走れないと思っている人(怪我などがない前提です)がいて、なぜ走れないかと言えば、最近走ってないからに尽きます。

しかし、呼吸に関しては私たちの生命に必要不可欠であるにもかからわず、いざ深く呼吸をしようと思うと実はできなかったということが起きているのです。これはショックですね。

では日常的に深い呼吸を行っていないとはどういうことでしょうか?

- 深呼吸をしていない、

- 運動をしていない、

- 呼吸は運動というイメージがない、

- 呼吸自体をトレーニングしていない、

などが考えられます。この理由としては、

- 仕事が忙しい、

- 運動する気力がない、

- 運動する時間がない、

- 都会の空気が悪い、

などが考えられます。

ちなみに、医学的に呼吸が浅いというと、肺・気管支に疾患があるとか、心不全、過換気発作など心因性の病気などが考えられるとのことで、ここで言う呼吸が”浅い”とは、病気未満のレベル、病気ではないが呼吸が深く行えないレベルだとご理解ください。

ストレスも影響

浅い呼吸はストレスも関係するという研究結果があります。リラックスした状態の呼吸と、計算問題を解く(ストレスがかかる)ときの呼吸を比べると、ストレス下の呼吸が浅くなるという研究結果が出ています。

このことは自律神経が関与しているとも言われています。緊張した場面では、戦闘モード(または迷走モード)すなわち交感神経が優位になり、呼吸は速く浅くなると説明されます。戦闘モードで、必要となる身体の部位(例えば脚部など)へ血液を速く送るために、呼吸が反応しているという訳ですね。

つまり、仕事でストレスを抱えていると、呼吸が浅くなり、仕事終わりにリラックスしたり運動する習慣がないと、浅い呼吸を戻す機会がないということになる訳です。

呼吸のために筋肉を鍛えよう

呼吸を深く行うには、まずは心を落ち着かせて、息をたくさん吸う練習をすること。文字で表現すると簡単なようですが、お客さまを見ていると、これが案外難しいようです。

筋トレでよく使うテクニックに「動くべきところを自分の手で触れて、動きを増やす」があります。呼吸のための筋肉は、横隔膜と胸郭(胸)にある筋肉がありますが、横隔膜は自分で触わることができません。なので、分かりやすい場所として、あばら骨の下の方を自分の手で両脇から優しく包んで、呼吸をしていくと、そこが動いていることが分かります。(このときに働く筋肉は、外肋間筋と言います。)

横隔膜を中心に行う呼吸は腹式呼吸で外肋間筋などの肋間筋を中心に行う呼吸は胸式呼吸と呼ばれています。今回の話題においては、どちらが良いかについて議論する意味はないので、まずは分かりやすい方を練習すると良いと思います。リラックスした環境で呼吸を観察できるようになると、お腹が膨らんだり凹んだりする様子が分かってきて、横隔膜の動きもイメージできるようになるでしょう。

ちょっと辛いですけど、深呼吸を5秒間隔ではじめて、それを6秒、7秒と伸ばしていくのもお勧めする筋トレです。(伸ばしすぎないこと。呼吸器系の疾患がある方は行わないこと。)

姿勢不良を疑ってみる

このように意識をして呼吸をしてみると、徐々に休んでいた筋肉が目覚めて、呼吸を深めることができてきます。しかし、それでもなかなか深くなっていかない人も一定割合います。

姿勢が悪い、とくに猫背や巻き型などの姿勢が強い人は、胸郭が固まってしまい、先ほどの肋間筋が動きにくくなります。

こうなると、頑張って呼吸を深くしようとしてもなかなか上手くいかないので、胸郭を動きやすくする目的でストレッチを行います。

ストレッチと言うと、真っ先に開脚を思い浮かべる人が多いのですが、呼吸に関係する上半身の側屈や反らす動き(腰の反りではないので注意してください)、肩甲骨や肩まわりのストレッチは呼吸においてとても重要です。

見た目の姿勢は、若々しさ、信頼や自信、背の長さ、などの印象に作用しますが、呼吸という身体機能にも大きく関係していることは見逃されやすいポイントです。

話が若干それますが、見た目の姿勢が悪いので、肩を引くことを行っている方が多くいますが、必要以上に肩を引くケースが大変多く、反り腰や肩こり、首の痛みを誘発しているケースも多く見ます。

話を戻します。姿勢が悪い状態が続くと、リラックスした状態(副交感神経が優位な状態)や、軽い運動を行う場面でも、胸郭が動いてくれないため呼吸が深くなっていきません。そうなると、

ストレス → 呼吸が浅い → 深呼吸ができない

だけでなく

姿勢が悪い → 呼吸が浅い → 深呼吸ができない

状態が定常的に加わり、ますます深呼吸しにくい状況になっていきます。これは問題ですね。

姿勢に良いと言われる運動を行うことは、とても大切だということが分かりますね。