ピラティスとパーソナルトレーニング

Yasuです。

昨年(2024年)から、Nahokoとパーソナルトレーニングに通っています。(トレーニングの内容は別々です。)トレーナーさんは白金台/恵比寿にあるKFX(旧キネティコスラボ)のTaizoさん。キネティコスラボは、わたしたちがピラティスインストラクターになった直後から、理学療法士さんが教えるピラティスや、解剖学の勉強、アナトミートレインと呼ばれる筋膜をベースにした身体のしくみや動きの勉強で、大変お世話になっている施設です。

Taizoさんとのお付き合いは10年超。わたしたちのバックグラウンドを理解しているし、わたしたちもTaizoさんがどんな考えをベースにエクササイズを選ぶのかが分かり、安心して相談できます。

同じものを一緒に学んできた歴史があるので、扱うエクササイズのマシンがピラティスだと例えばリフォーマー、パーソナルトレーニングだと例えばケトルベル、などの違いがあるとしても、レッスンで大事にしていることや達成への道筋の立て方など、共通項が多くあると感じます。

なぜパーソナルトレーニング?

すでに運動しているのに、「なぜパーソナルトレーニングを始めたのですか?」と聞かれれば、まず第一に「好奇心」です。人間の身体、ここでは整形外科的な症状からスポーツ医学的な話題などは、分かっていないことがまだまだ多く、加えて個人差も非常に高いのが実際です。なので、トレーニングの目的がスポーツパフォーマンスの向上であったり、痛みの緩和や予防のいずれの場合においても、一つの物差し(この文脈ではピラティス)だけで物事を見たくないというのが、わたしたちの中で年々高まる意識です。

Olaの会員さんはおそらくすでにお気づきかと思いますが、ピラティスのフィールド(領域)にも、いろいろな考え方があって、インストラクターやスタジオによって大切にしていることが違います。何が良くて何が良くないかという考えではなく、自分にあったところに通うのが一番です。

パーソナルトレーニングのフィールドも、それは同じ。そして、旧知のトレーナーさんでおそらく自分に合っていると思ったとしても、自分が何を達成したいのか、を最初にはっきりさせて、トレーナーさんに伝えることはとても重要です。

筋肥大が目的ではない

パーソナルトレーニングと聞くと、マッチョなお兄さんをイメージする方は少なくないように思います。僕も昔(30代など)は、フィットネスクラブに通ってフリーウェイト(ダンベルやバーベル)で筋力を増やすことを目的としたトレーニングを行ったことがありました。

その頃は会社員で、趣味がマラソンだったので、筋トレで身体が重くなって走りに影響してきたので次第にやらなくなったのですが、それに加えて(当時の)本業の仕事とトレーニングが同じ神経系を使うのが辛く感じたのです。

仕事は早朝から深夜まで、常に忙しく緊張も多い状態でした。つまり交感神経が終始優位な状態だったのに、さらにトレーニングで追い込むのが負担に感じたのでしょう。

当時は、トレーニングと言えば筋肥大という時代だったのかもしれないし、それ以外の選択肢をトレーナー側も利用者側も選ばない時代だったのかもしれません。しかし、その後はファンクショナルトレーニングだったり、自重トレーニングだったり、様々な選択肢が増えました。ピラティスもその中の1つと言えますね。

今回パーソナルトレーニングを始めたのも、筋肥大したいというモチベーションはないので、(トレーニングで使う)ウェイトは重い方へは向かっていません。

きっかけはゴルフ

再開して5年くらい続けているゴルフですが、やればやるほど「上手くなりたい」「飛距離を出したい」という欲が出てきます。ゴルフという種目は、飛距離よりも正確性が大事なのですが、一定以上のスコアに到達したいと考えると、ある程度飛ばせる方が、2打目や3打目でグリーンに乗せる確率が高くなります。

この記事を書いている時点(2025年)では、スイング技術が未熟だったので飛距離が出なかったと気づくのですが、昨年(2024年)のはじめ頃は、身体の使い方にあると思っていたのです。(実際、スイング技術を習得しなおしたのですが、パーソナルトレーニングは行ってよかったです。)

ピラティスの良さに気づくと同時に補うことを考える

一般的なピラティスでは、身体の動きをコントロールすることが多いです。背骨を順番に動かしたり、背骨をニュートラルと呼ばれる本来あるべき姿に近づけたり。筋力や関節可動域の左右差を感じ取りながら、均等に近づけるように動いたり。

インストラクターがその人の癖を見抜いて改善を促すことはもちろん、(マシンピラティスの場合)バネを使うピラティスのマシンがそうしたフィードバックを使う人に与え、また使う人が自ら感じ取りやすいのも特徴です。

ゴルフで言えば、同じ姿勢でアドレス(打つ前にポジションを取ること)する、同じところへクラブを上げる、アドレスで背骨や足を効率的なポジションに保つ(例えば猫背にならない、土踏まずをつぶさない)などは、ピラティスで感覚を養うことができます。

他方で、自分の身体だけで筋肉にエネルギーを蓄える、蓄えたエネルギーを爆発させながら動きに換える、などの動作は、一般的なピラティスでは扱う機会は多くありません。

これこそ今のわたしたちの弱点で、パーソナルトレーニングで補おうとしたことです。

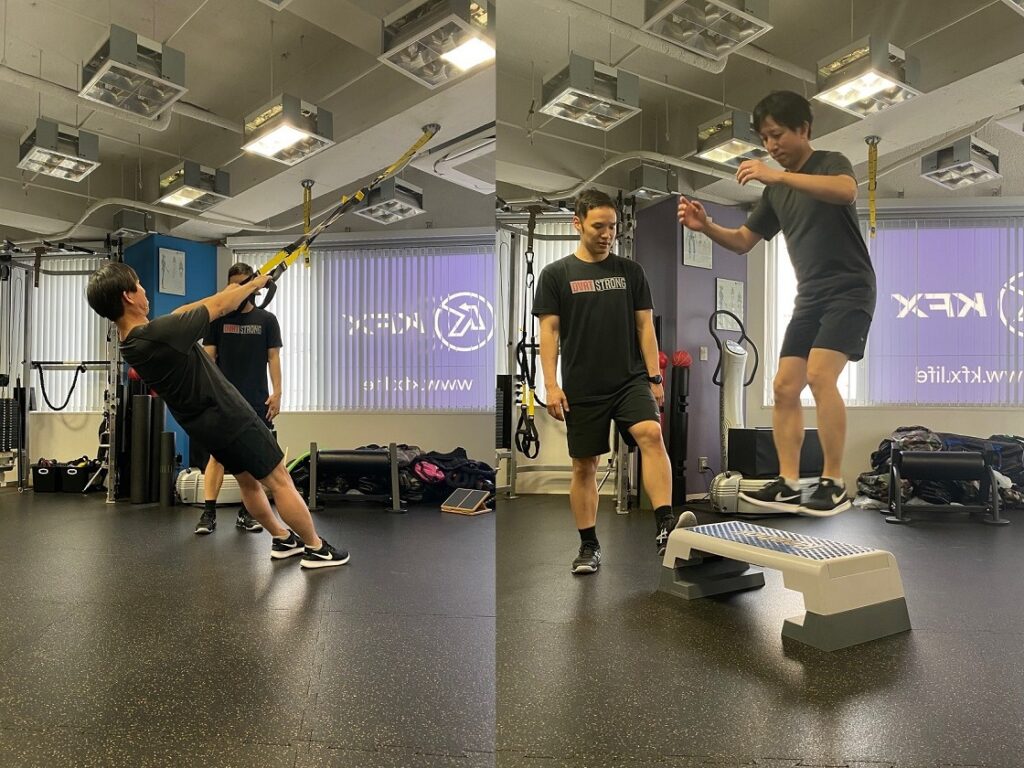

Taizoさんのトレーニング

この弱点については、今では言語化できていますが、当初は筋力の問題か身体の可動域に問題があると考えていました。ゴルフの世界では、スイングスピードが速い方が飛距離が出ると言われ、クラブやバットを速く振って限界を超えるトレーニングが良く知られています。

速く振る練習は間違えではないと思うのですが、50を過ぎた自分には故障のリスクが頭をよぎるし、それは関節がやわらかいNahokoさんにとっても同じです。

Taizoさんのトレーニングでは、スイングスピードという言葉は出てこないので、ご本人が意識的にその用語を使わないのかどうかなのは不明ですが、筋肉にエネルギーを蓄えて爆発させる結果として、到達したいゴールは同じです。

Taizoさんからは、ピラティスで培ってきたポジションを再現する能力の高さや、違いを気づく力を絶賛していただきながら、筋肉へのエネルギーの出し入れを習得していきます。

マシンピラティスのバネとエネルギーのコントロール

少しマニアックな話になりますが、バネを多用するマシンピラティスは、バネを引っ張って筋肉へエネルギーを蓄えることができます。そして、バネに負けないようにバネを戻すことで、スピードをコントロールしたり、関節を安定させることを学びます。(専門用語では「伸張性収縮」と呼ばれます。伸張と収縮って相反する用語が並んでいるのは不思議ですよね。)

バネは、引っ張り始めの力が少なくて済むので、力がない人でも扱いやすいという特徴があります。これが重力を利用したダンベルだと、最初からダンベルの重さを支えなければいけません。

一方で、蓄えたエネルギーを爆発させる動きは、バネではできません。正確に言うと、蓄えたエネルギーを爆発させるためには、もしバネを手で引っ張っているとしたら、バネを持った手を放せばよいのです。しかし、手を放してしまったら、エネルギーを爆発させたのはバネであって、自分の筋肉はエネルギーを文字通り手放しただけで何の仕事もしていません。

または、引っ張ったバネが戻る力に身を委ねるごとく(バネを持ったまま)身体を脱力すれば良いのですが、その結果として肘や肩を痛めるかもしれません。(これは危険ですから絶対に真似しないでください。)

筋肉そのものがゴムやバネのような働きをするので、バネを利用せずにエネルギーを蓄えて、そのエネルギーを自分の意志で解放すれば、速い動きを得ることができます。

一般的に必要なスキル

普通に生活していても、蓄えたエネルギーを爆発するまではしなくても、瞬間的に解放する動きは求められます。

例えば、信号が赤になりそうなので小走りする、子供とキャッチボールをする、飛行機に乗ったときに頭上の棚に荷物を持ち上げる、ウォーターサーバーのタンクをセットする、などです。

筋力が弱くなったり活動量が減った人にとっては、階段の上り下りでさえ、瞬発的な力を必要とすると思うかもしれません。

そもそも人間は動物の一種なので、便利な現代生活によって走る必要がなくなったとしても、走る、投げる、跳ぶなどの機能を使わないでいると、年齢とともに筋力が落ちていくという側面もあります。

そう考えると、ピラティスで運動のベースを作った次に必要なのは、筋肉にエネルギーを蓄えて解放するという運動なのではないかと思うのです。

Olaのこれから

前回の記事でNahokoさんが

お客様の目標達成を支援するために、私たちは「ピラティス」の観点だけに限定せずにどんどん視野を広げて学びや研究を深め、幅広く長期的な視点で「人生を豊かにするための身体づくり」を目指したコンディショニングやトレーニングを提供しています。

と書いた背景には、今回の話もあります。これからも様々な視野から、Olaならではのトレーニングを提案したいと思っています!

※ ※ ※

ちなみに、パーソナルトレーニングを受けるきっかけとなったゴルフについて。ゴルフは余暇の一つに過ぎないという見方もありますが、歳を重ねても続けられるのがゴルフです。年齢が違う人や性別の違い、筋力の違いがあっても一緒にできるという不思議なスポーツです。ゴルフを趣味にする人は一部に限られるかもしれませんが、ゴルファーのニーズに応えるのも「人生を豊かにするための身体づくり」のお手伝いですね。